Con anterioridad el Círculo Patriótico de Estudios Chilenos e Indoamericanos ya ha definido el concepto del “Socialismo”, y de esa definición se concluye que: “(…) una política nacional orientada hacia el socialismo, no puede ser una burda imitación de las experiencias de otros países, sino que debe provenir de una praxis en concordancia con la realidad y las condiciones existentes en Chile y el resto de Indoamérica”.

Si revisamos la historia de nuestro país, nos encontramos que en varias ocasiones ciertos personajes o agrupaciones conjugaban el ideal del socialismo dentro de un esquema similar de consignas y planteamientos, con diferentes grados de análisis socio-políticos de la realidad nacional. A esta “corriente ideológica”, es la que podemos denominar en aspectos generales: “Socialismo Chileno”, un socialismo que no ha terminado de desarrollarse. Entre las principales vertientes que se han atribuido los lineamientos de representar un “Socialismo Chileno” como corriente ideológica, podemos extraer la existencia de una heterogeneidad doctrinaria (habiendo expresiones tan diversas como el socialismo utópico, el marxismo, el populismo e incluso el anarquismo), mostrando a grandes rasgos, un carácter marcadamente democrático, popular, anti-imperialista y latinoamericanista, así como también la originalidad de proponer y desarrollar un orden social, político o económico superior al capitalismo, ese intento de crear una “vía chilena al socialismo”, distinto de las experiencias ya conocidas como la soviética, la yugoslava o la china (aunque también existieron tanto simpatías como críticas hacia estos países).

Los movimientos obreros encasillados dentro de lo que se denomina “socialismo a la chilena”, exhibieron una gran capacidad de encontrar en las dolencias históricas del “bajo pueblo”, la chispa esencial de una unidad histórica-social común de la clase popular, elaborando un sendero hacía la emancipación, la construcción de la patria de los trabajadores, y la victoria sobre los explotadores anti-patria vendidos al imperialismo. Esto fue lo que Recabarren denominó magistralmente como “Patria inacabada”, es decir, una patria en vías de construcción, cuyos ladrillos solo podrán ser impuestos por el pueblo.

Como antecedentes del “Socialismo Chileno” se puede mencionar a Francisco Bilbao, Santiago Arcos y José Manuel Balmaceda, personajes que en su época se abanderaban por la causa de los humildes. El socialismo como planteamiento y la reivindicación de la lucha popular, tuvo expresión en periódicos de sociedades artesanales de la fase final de la segunda mitad del siglo XIX, exigiendo la participación política del pueblo, ante el orden de la oligarquía portaliana; un ejemplo clásico es el periódico llamado “El Pueblo” editado por Santiago Ramos. El primer ensayista chileno en denominarse “socialista” fue Víctor José Arellano Machuca, antiguo militar balmacedista conocido por sus polémicas contra la Iglesia Católica. Posteriormente, es destacable la producción teórica y el activismo de Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista de Chile, lo que, si bien le implicó aceptar de manera tácita las “21 condiciones” de adhesión a la III Internacional, así como las directrices emanadas desde Moscú, no dejó de ser un pensador original y cuyas ideas tuvieron un fuerte cariz autóctono.

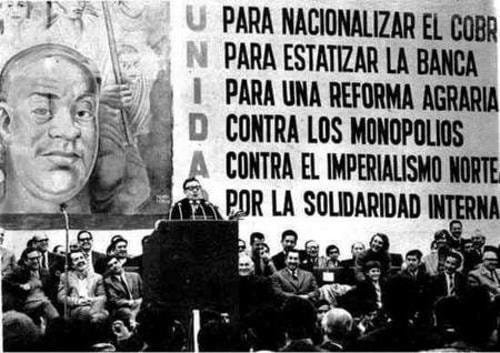

Pero los intelectuales más característicos del “Socialismo Chileno” son aquellos vinculados al Partido Socialista de Chile y a la breve República Socialista que le precedió. Nombres como el de Marmaduke Grove, Eugenio Matte Hurtado, Eugenio González Rojas, Óscar Schnake, Óscar Waiss, Adonis Sepúlveda, Raúl Ampuero, Clodomiro Almeyda o Belarmino Elgueta son los mejores ejemplos. Todos estos personajes marcaron la trayectoria del Partido Socialista como una fuerza patriótica, popular y soberana. El punto cúlmine de esta trayectoria es, obviamente, el gobierno de la Unidad Popular, presidido por el socialista Salvador Allende, quien cuando era increpado por los miembros del Partido Liberal proclamó con orgullo: “Nosotros (los socialistas), señores senadores liberales, con legítima satisfacción tenemos también el derecho a proclamarnos profundamente patriotas”.

El socialismo chileno tiene un extenso número de derrotas (de las cuales debemos aprender). Siempre que el socialismo se acercó al subjetivismo idealista (llámese anarquismo, sindicalismo, espontaneísmo, aventurismo, reformismo burgués, etc) fracasó de forma demoledora, se alejó de la ciencia social como metodología de comprensión sociológica de la realidad, y se acercó a la mera proclama voluntarista de la improvisación, el infantilismo izquierdista, la romantización protestataria-peticionista, huelguista, distanciándose en demasía de los principios originales accionarios de la clase popular organizada en mayoría dentro en un único destacamento político avanzado predispuesto a ejercer el poder, crear el poder popular. Así mismo, la gran derrota de 1973, demostró que la vía pacífica del socialismo a la chilena, es imposible dentro de una institucionalidad oligárquica, vil herramienta de los monopolistas y usureros apernados en puestos de privilegio, secuestradores de la república, enemigos del pueblo que jamás renunciarían a sus tronos.

Una derrota política y teórica como esa, puede costar bastante sangre, torturas aberrantes y crímenes contra la humanidad, donde los mejores hijos del pueblo pagan el alto precio, y los canallas y rastreros se apropian ilegítimamente del poder. La oligarquía está dispuesta a matar (más de una veintena de masacres horribles encontramos en nuestra historia nacional); de forma contraria, los constructores del socialismo chileno, han de abandonar idealismos heterogéneos sepultados bajo tierra, para alzar los estandartes la totalidad política organizada en aspiración a la unificación de la clase popular, y una metodología estratégica, realista y científica de la acción.

El documento que mejor condensa las propuestas de lo que fue el socialismo chileno, es el informe redactado por Eugenio González Rojas en 1947 bajo el título “Fundamentación teórica del programa del Partido Socialista”. En este documento se postula que:

Para que la América Latina pueda influir en la conservación de la paz y en el destino de la civilización es necesario que deje de ser una expresión geográfica y se convierta en una realidad política. Consciente de ello, el socialismo lucha por la unidad continental, sobre la base de la formación de una economía orgánica antiimperialista. La política socialista en la América Latina tiene un doble significado: es el único medio eficaz para la emancipación de las masas obreras y campesinas y la única garantía cierta de nuestra independencia nacional y continental.

[…] Sólo la voluntad de la clase trabajadora puede llevar a término esta empresa cuya urgencia se hace sentir tan fuertemente en este periodo de transición que estamos viviendo. Sobre ella no actúan las inhibiciones que se derivan de los intereses creados ni gravita el lastre de los prejuicios tradicionales. Únicamente ella está en condiciones de dar a la sociedad chilena la superior integración e impulso constructivo que la coloquen, de nuevo, en la avanzada del movimiento continental.

En la actualidad, existen dos grandes antologías que recolectan los escritos fundamentales de esta corriente ideológica a lo largo de su historia. La primera corresponde a “El pensamiento socialista en Chile: Antología (1893-1933)” de los académicos Eduardo Devés Valdés y Carlos Díaz Gallardo. La segunda y más reciente es la obra de Jorge Arrate y Carlos Ruiz Encina titulada “Génesis y ascenso del socialismo chileno: Una antología hasta 1973”.

Como vemos, el “Socialismo Chileno” correspondió a una respuesta surgida desde el anhelo más profundo de superar las infamantes condiciones a las que el capitalismo y el imperialismo sometían a nuestro país (y por extensión, a nuestro continente), generándose así una propuesta política profundamente patriótica, democrática, popular y de inspiración continental, pero sigue siendo un socialismo en vías de construcción.

Si revisamos la historia de nuestro país, nos encontramos que en varias ocasiones ciertos personajes o agrupaciones conjugaban el ideal del socialismo dentro de un esquema similar de consignas y planteamientos, con diferentes grados de análisis socio-políticos de la realidad nacional. A esta “corriente ideológica”, es la que podemos denominar en aspectos generales: “Socialismo Chileno”, un socialismo que no ha terminado de desarrollarse. Entre las principales vertientes que se han atribuido los lineamientos de representar un “Socialismo Chileno” como corriente ideológica, podemos extraer la existencia de una heterogeneidad doctrinaria (habiendo expresiones tan diversas como el socialismo utópico, el marxismo, el populismo e incluso el anarquismo), mostrando a grandes rasgos, un carácter marcadamente democrático, popular, anti-imperialista y latinoamericanista, así como también la originalidad de proponer y desarrollar un orden social, político o económico superior al capitalismo, ese intento de crear una “vía chilena al socialismo”, distinto de las experiencias ya conocidas como la soviética, la yugoslava o la china (aunque también existieron tanto simpatías como críticas hacia estos países).

Los movimientos obreros encasillados dentro de lo que se denomina “socialismo a la chilena”, exhibieron una gran capacidad de encontrar en las dolencias históricas del “bajo pueblo”, la chispa esencial de una unidad histórica-social común de la clase popular, elaborando un sendero hacía la emancipación, la construcción de la patria de los trabajadores, y la victoria sobre los explotadores anti-patria vendidos al imperialismo. Esto fue lo que Recabarren denominó magistralmente como “Patria inacabada”, es decir, una patria en vías de construcción, cuyos ladrillos solo podrán ser impuestos por el pueblo.

Como antecedentes del “Socialismo Chileno” se puede mencionar a Francisco Bilbao, Santiago Arcos y José Manuel Balmaceda, personajes que en su época se abanderaban por la causa de los humildes. El socialismo como planteamiento y la reivindicación de la lucha popular, tuvo expresión en periódicos de sociedades artesanales de la fase final de la segunda mitad del siglo XIX, exigiendo la participación política del pueblo, ante el orden de la oligarquía portaliana; un ejemplo clásico es el periódico llamado “El Pueblo” editado por Santiago Ramos. El primer ensayista chileno en denominarse “socialista” fue Víctor José Arellano Machuca, antiguo militar balmacedista conocido por sus polémicas contra la Iglesia Católica. Posteriormente, es destacable la producción teórica y el activismo de Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista de Chile, lo que, si bien le implicó aceptar de manera tácita las “21 condiciones” de adhesión a la III Internacional, así como las directrices emanadas desde Moscú, no dejó de ser un pensador original y cuyas ideas tuvieron un fuerte cariz autóctono.

Pero los intelectuales más característicos del “Socialismo Chileno” son aquellos vinculados al Partido Socialista de Chile y a la breve República Socialista que le precedió. Nombres como el de Marmaduke Grove, Eugenio Matte Hurtado, Eugenio González Rojas, Óscar Schnake, Óscar Waiss, Adonis Sepúlveda, Raúl Ampuero, Clodomiro Almeyda o Belarmino Elgueta son los mejores ejemplos. Todos estos personajes marcaron la trayectoria del Partido Socialista como una fuerza patriótica, popular y soberana. El punto cúlmine de esta trayectoria es, obviamente, el gobierno de la Unidad Popular, presidido por el socialista Salvador Allende, quien cuando era increpado por los miembros del Partido Liberal proclamó con orgullo: “Nosotros (los socialistas), señores senadores liberales, con legítima satisfacción tenemos también el derecho a proclamarnos profundamente patriotas”.

El socialismo chileno tiene un extenso número de derrotas (de las cuales debemos aprender). Siempre que el socialismo se acercó al subjetivismo idealista (llámese anarquismo, sindicalismo, espontaneísmo, aventurismo, reformismo burgués, etc) fracasó de forma demoledora, se alejó de la ciencia social como metodología de comprensión sociológica de la realidad, y se acercó a la mera proclama voluntarista de la improvisación, el infantilismo izquierdista, la romantización protestataria-peticionista, huelguista, distanciándose en demasía de los principios originales accionarios de la clase popular organizada en mayoría dentro en un único destacamento político avanzado predispuesto a ejercer el poder, crear el poder popular. Así mismo, la gran derrota de 1973, demostró que la vía pacífica del socialismo a la chilena, es imposible dentro de una institucionalidad oligárquica, vil herramienta de los monopolistas y usureros apernados en puestos de privilegio, secuestradores de la república, enemigos del pueblo que jamás renunciarían a sus tronos.

Una derrota política y teórica como esa, puede costar bastante sangre, torturas aberrantes y crímenes contra la humanidad, donde los mejores hijos del pueblo pagan el alto precio, y los canallas y rastreros se apropian ilegítimamente del poder. La oligarquía está dispuesta a matar (más de una veintena de masacres horribles encontramos en nuestra historia nacional); de forma contraria, los constructores del socialismo chileno, han de abandonar idealismos heterogéneos sepultados bajo tierra, para alzar los estandartes la totalidad política organizada en aspiración a la unificación de la clase popular, y una metodología estratégica, realista y científica de la acción.

El documento que mejor condensa las propuestas de lo que fue el socialismo chileno, es el informe redactado por Eugenio González Rojas en 1947 bajo el título “Fundamentación teórica del programa del Partido Socialista”. En este documento se postula que:

Para que la América Latina pueda influir en la conservación de la paz y en el destino de la civilización es necesario que deje de ser una expresión geográfica y se convierta en una realidad política. Consciente de ello, el socialismo lucha por la unidad continental, sobre la base de la formación de una economía orgánica antiimperialista. La política socialista en la América Latina tiene un doble significado: es el único medio eficaz para la emancipación de las masas obreras y campesinas y la única garantía cierta de nuestra independencia nacional y continental.

[…] Sólo la voluntad de la clase trabajadora puede llevar a término esta empresa cuya urgencia se hace sentir tan fuertemente en este periodo de transición que estamos viviendo. Sobre ella no actúan las inhibiciones que se derivan de los intereses creados ni gravita el lastre de los prejuicios tradicionales. Únicamente ella está en condiciones de dar a la sociedad chilena la superior integración e impulso constructivo que la coloquen, de nuevo, en la avanzada del movimiento continental.

En la actualidad, existen dos grandes antologías que recolectan los escritos fundamentales de esta corriente ideológica a lo largo de su historia. La primera corresponde a “El pensamiento socialista en Chile: Antología (1893-1933)” de los académicos Eduardo Devés Valdés y Carlos Díaz Gallardo. La segunda y más reciente es la obra de Jorge Arrate y Carlos Ruiz Encina titulada “Génesis y ascenso del socialismo chileno: Una antología hasta 1973”.

Como vemos, el “Socialismo Chileno” correspondió a una respuesta surgida desde el anhelo más profundo de superar las infamantes condiciones a las que el capitalismo y el imperialismo sometían a nuestro país (y por extensión, a nuestro continente), generándose así una propuesta política profundamente patriótica, democrática, popular y de inspiración continental, pero sigue siendo un socialismo en vías de construcción.