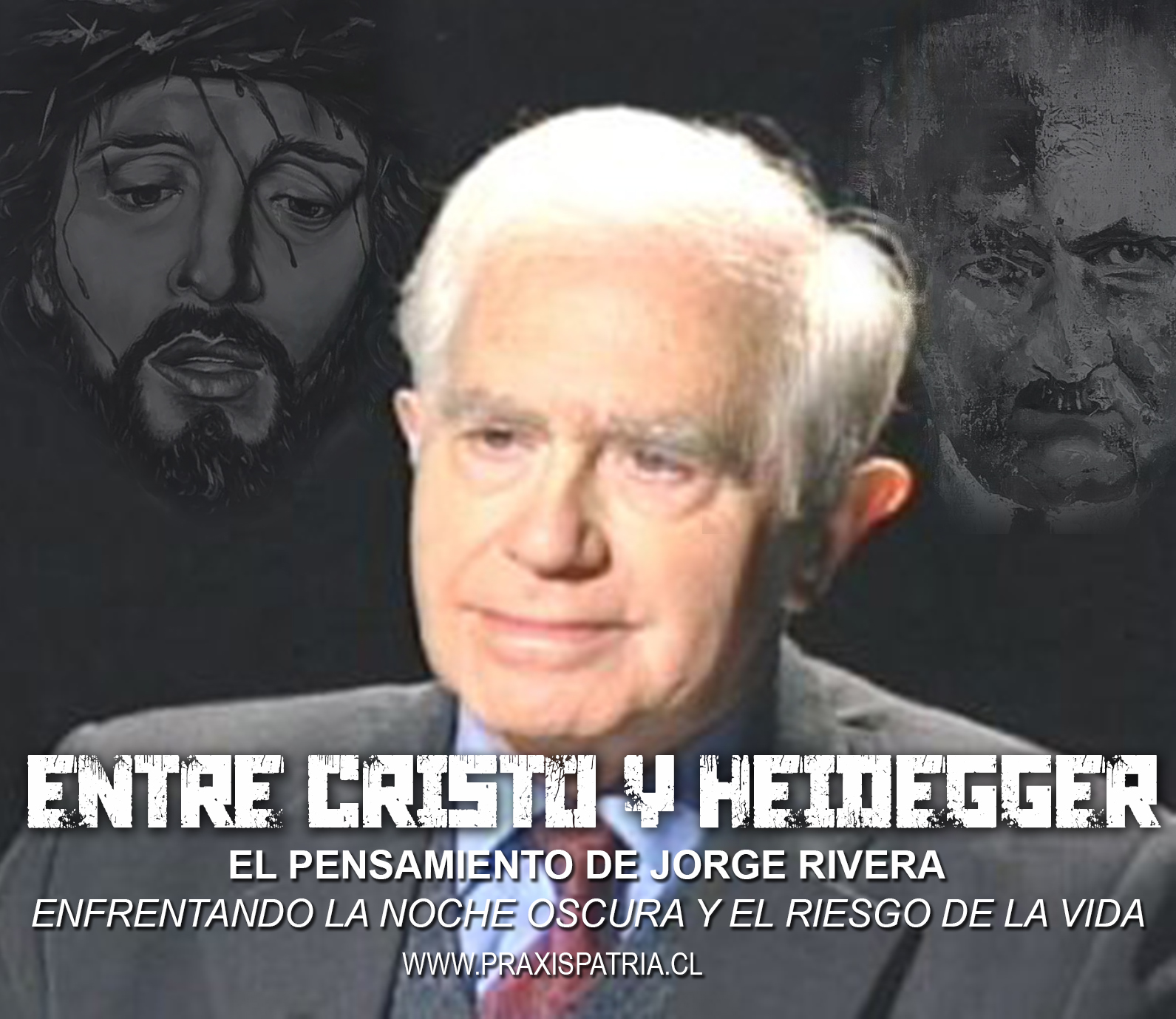

El Profesor Jorge Rivera es conocido por escribir la mejor traducción del alemán al español de la compleja obra Ser y Tiempo de Martín Heidegger, también por haber formado numerosos maestros de filosofía e incluso por ser uno de los privilegiados en compartir personalmente con Heidegger en su casa de Selva Negra. ¿Pero qué sabemos sobre las ideas, intuiciones, interrogantes, planteamientos y convicciones propias del Profesor Rivera? En este artículo nos proponemos a esclarecer aspectos y sintetizar su pensamiento principal.

El Profesor Rivera escribió sobre diversas materias, como el descubrimiento del Ser en Heráclito y Parménides, la dignidad humana, la filosofía como pasión, ética, el significado de las ideas, teología de Santo Tomás, filosofía aristotélica, cultivo del Nous, sobre la traducción, la vida como riesgo, el sentimiento del asombro en el filósofo, etcétera, empero, pretendemos centrarnos en sus conclusiones sobre filosofía y religión, es decir, el centro de gravedad de su pensar, o como diría él, una filosofía que se vive, como aquel que habla de la enfermedad habiendo estado enfermo o del boxeo, habiendo boxeado (Ser es estar en el mundo).

Dentro de corrientes como la ontología y el existencialismo, casi siempre hay una relación con el pesimismo, el absurdismo, el agnosticismo o el ateísmo, puesto que se niega, se omite o se pone en duda, la veracidad de un orden cósmico divino predeterminado, la posibilidad de vida después de la muerte (transmundanismo). La filosofía de Heidegger no hace alegoría de cuestiones religiosas y las veces que menciona a “Dios” en algún comentario o cita, pareciera no hacerlo en el plano místico-devoto sino filosófico; de ahí que se considere la suya, una filosofía agnóstica (No se inmiscuye explícitamente en terrenos desconocidos para el hombre, como el origen del todo, pues ello conduciría a la especulación teórico-metafísica). Podemos decir que Heidegger fue también crítico de algunos fundamentos platónicos posteriormente tomados por el cristianismo como el énfasis en la supuesta dualidad del mundo de las ideas como mundo superior al mundo tangible. El Profesor Jorge Rivera se declara un cristiano de Fe, pero también un filósofo. Bajo estas premisas queremos entender cómo se aborda esta cuestión.

La Agonía del filósofo

Algo que se puede sacar a relucir de la filosofía heideggeriana tiene relación con la no mención ni tratado de la metafísica del origen. El profesor se esmera en hablar del mito, pues éste existió antes de la filosofía. Se refiere a los mitos griegos, cristianos, la creación del cielo y la tierra, el comienzo absoluto. Pero desarrollando el planteamiento, recalca que no existiría comienzo absoluto, porque antes no habría nada, y al hablar “de antes” existiría el tiempo, porque sin tiempo no hay antes. El comienzo estaría en ese Dios que el hombre experimenta en la fe más allá de la razón.

Hegel se preguntaba cómo llegamos a ese origen, a ese principio, pues intuía que nosotros vivimos en un derivado de ese origen, no somos en ningún caso el comienzo, sino una consecuencia existencial de muchas consecuencias que deberían conducir tal vez a un origen primigenio (la causalidad de la que también hablaba Aristóteles) El profesor nos indica que la simplicidad es la cortesía del filósofo, como buen profesor trata de usar lo que en pedagogía llamamos transposición didáctica, pero de todas formas nos advierte: “Tengo plena conciencia de que estoy diciendo cosas difícilmente comprensibles. Y quisiera que nadie se asustara si no llega a comprender lo que quiero decir. Cuando no comprendemos algo, es porque estamos siendo sacados de nuestra situación intelectual y vital. Algo parecido a lo que les pasaba a esos prisioneros de la caverna de que nos habla Platón” [1]

¿Pero es posible la filosofía religiosa? ¿Ser filósofo religioso? Jorge Rivera sentencia:

“No es que la filosofía sea necesariamente irreligiosa. No. Es que por sí misma no es una actitud religiosa. El hombre filosófico puede ser – además de filósofo – un hombre religioso. Pero no es religioso por aquello mismo por lo que es filósofo. Puede, sin lugar a dudas, volverse filosóficamente sobre su fe religiosa, puede incluso pensar filosóficamente a Dios. Pero piensa filosóficamente a Dios porque previamente lo ha experimentado de un modo religioso”. [2]

“Heráclito era un hombre terrible (…) participa a la vez de ambos mundos: es un hombre religioso de su época y es, al mismo tiempo, un filósofo. Su Dios, el Dios supremo, era, al igual que para todos los griegos, Zeus” [3]. Pero ocurre lo que pareciera una contradicción, ya que según el propio Heráclito; este Dios quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. Porque si se le interpreta en el sentido religioso, es el fuego y rayo, la luz del día, el padre divino. Si se lo piensa filosóficamente es el sapientísimo, el separado del todo, un Dios que debe ser razonado por los hombres. La tragedia del hombre religioso sería creer en un Dios mediante la revelación, la experiencia de Dios en su corazón, pero también requiere pensarlo, porque la filosofía requiere pensarlo todo y en cambio la fe no deja lugar a la duda.

“Quiere y no quiere”. Esa es la tragedia de la filosofía religiosa. La filosofía del creyente es un desgarramiento, un dolor, una agonía” [4]. Nos dice el Profesor, como si hubiese una fricción interna en el filósofo, porque parafraseando a Heidegger, la filosofía no siempre da respuesta resolutoria a las preguntas, sino que complica todo. Precisamente en esta pasión, esta necesidad de descubrir y aprender a pensar, en el preguntar, estaría un ejercicio de la filosofía, contrariando al utilitarismo esperado de los tiempos modernos. Estas experiencias contradictorias serían parte del ser del hombre. Hay que mirar de frente y con vigor esta agonía. ¿Existen soluciones a los problemas? La historia demuestra que puede Ser o no Ser.

Entonces según el Profesor, entre los polos de la religión y la filosofía (comienzo y principio), mito y filosofía va errando la existencia humana. “Todavía hoy, por debajo de nuestras evidencias y de nuestros escepticismos, se siente el estremecimiento de la escisión radical del hombre: mito y logos. Por debajo de nuestra existencia tecnificada, logificada, se oye el rumor de las aguas del mito del eterno retorno, del mito que nos acompaña mientras somos. No el mito del eterno retorno, sino el eterno retorno del mito” [5]

El descubrimiento del Ser

El Profesor Rivera considera que el Ser fue descubierto en el mundo de la filosofía clásica en Grecia, por filósofos como Heráclito y Parménides, Entonces ¿El Ser antes no existía? Si existía, pero no había sido descubierto, porque así como los hombres podían pensar sobre las cosas que la luz ilumina, no pensaban directamente en la luz, y aquella es una metáfora que se relaciona con el pensamiento del Ser. Si no se piensa el Ser, no habría distinción entre el hombre y las bestias, o entre el hombre y las cosas.

Hoy en día existen principios, valores o creencias que nos dan impresión de sentido común e indiscutibles, como la abolición de toda esclavitud humana, aunque hubo miles de años donde imponer la esclavitud de las cadenas fue el derecho de los fuertes de la tierra, existiendo millones de seres que no conocieran jamás la libertad. Entonces la pregunta por el Ser, Ser-en-el-mundo, el trabajo del pensar, conllevan precisamente a desarrollar cuestiones que elevan la dignidad humana, el trabajo del pensar como la libertad, la rebelión, el sentido de justicia y la política misma.

De aquí se desprende la importancia de retomar la pregunta por el Ser en nuestros tiempos. Tal como dijo Heidegger, esta pregunta quedó en el olvido y al quedar olvidada, también se diluyen las preguntas sobre las grandes cuestiones como la muerte, la libertad, la explotación. Los hombres son capaces incluso abrazar las cadenas, no distinguiendo diferencias entre ellos y las bestias, cayendo en un nihilismo radical, experimentándolo tanto en forma de hedonismo híper-individualista (placer que jamás es satisfecho) como en letargo depresivo que anhela la pronta muerte ¿Pues qué más importaría la existencia en el sinsentido de la vida?

Entonces el Ser para la muerte (entender que todos los caminos posibles nos llevan a la muerte) desarrolla la conciencia que da sentido sustancial a la existencia, porque la existencia sería ahora o nunca.

Este también fue uno de los mitos que hizo al cristianismo revolucionario y esto va más allá del bien o el mal. En una época de esclavitud concibió una nueva esperanza, una nueva visión del todo, logrando que sus adeptos fueran capaces hasta del martirio, es decir, dar la vida por lo que se considera lo más sagrado de la existencia para el hombre.

La vida como riesgo frente a la Modernidad

Nos dice el profesor Rivera: “Uno de los rasgos más acusados y característicos de la modernidad es la tendencia a eliminar el riesgo de la vida. Esta tendencia se manifiesta en muchas direcciones, una de las cuales, la más obvia quizás, es la que conduce a la interpretación de la verdad como certeza. Como es sabido, esto es la obra de Descartes”

“Las reflexiones que van a seguir son una invitación a una toma de postura práctica frente al más alto riesgo que puede amenazar nuestra vida: el riesgo que consiste en el intento sin riesgos.” [6]

Con esto comprobamos que para el Profesor Rivera, en la duda habría una cobardía, una especie de necesidad extrema de seguridad, de evitar o eludir el peligro.

Luego continúa con unas aseveraciones interesantes que a nuestro criterio revelan su concepto de modernidad: “Al hablar de modernidad me refiero, más bien, a un espíritu, a una radical manera de concebir la vida y el mundo, o mejor, no tanto a una manera de concebir, como a una manera de sentir, de desear, de creer. Me refiero a una aspiración y a una convicción que, sin que ni siquiera de ello nos demos cuenta, domina por dentro nuestra existencia y hace que seamos los hombres que hoy somos. En este sentido, como lo decía al comienzo, la modernidad se extiende hasta nosotros mismos.”

“La modernidad es antropocentrismo. El hombre es el centro de todo. Todo existe para el hombre. Lo que el hombre no domina con su hacer técnico o con su saber científico, lo que el hombre en alguna formo no “pone”, eso no existe, no tiene peso, no tiene realidad (…)”

“Está claro que en una época así Dios queda fuera del proyecto. Porque Dios es por esencia inalcanzable, es el que rompe y desborda todos nuestros proyectos pensantes. Dios es el insólito absoluto. El incontrolable. El que no cabe en el hombre. Una época técnica no cree en Dios. Y no por una especial malignidad de la época, sino precisamente porque es técnico.”

“Técnica es voluntad de estar seguro. Es dominio. Es posesión. Técnica es una em-presa humana. Técnica es una manera de vivir y de ser que intenta excluir el riesgo de la vida." [7]

¿Dónde estaría la amenaza de este imperio de la técnica? En que se espera que la técnica sea la solución del todo, incluso de la salvación de la vida, para vivir una vida individual “sin problemas”, ojalá dentro de una nueva caverna, una habitación de cuatro paredes con diversión, baño, comida a domicilio, sin necesidad de lanzarse al mundo. La única interacción con el mundo (si no se tiene teletrabajo) sería para participar del trabajo y sobrevivir dentro de la realidad (retornando una y otra vez a la caverna). Solo en ocasiones la humanidad pareciera intuir, que el exceso de confianza y fe en la técnica puede llevarnos a una destrucción masiva, como las amenazas nucleares o la destrucción del medio ambiente.

Aquí es donde Nietzsche tendría razón, pues cuando expresa: “Dios ha muerto” [8], lo expresa con pesar, no con alegría, porque que el nihilismo domina nuevamente la tierra y se pisotea el amor por la vida, el amor fati, se olvida el Ser en el mundo.

De aquí el profesor parece repudiar este incesante deseo de “certeza segura” al estilo Descartes: “Neutralidad, respeto de las opiniones privadas, libertad en el ámbito individual, son las características de esta manera de ser del hombre moderno. Todo ello es hoy para nosotros algo así como un dogma intangible y sacrosanto, la quintaesencia de la verdad y la cultura.”

“¿Entonces qué? La sabiduría del “sabio antiguo” (antiguo, está dicho aquí en contraposición a moderno) consiste en jugarse en fe: “agárrate siempre a la parte más soleada de la duda”. La duda es la dualidad, es la neutralidad que no se decide ni por el uno ni por el otro. (…) pero la vida misma no es una duda, no es dual, sino una. La vida es zanjar, es jugarse. (…) la vida no espera, y que mientras nosotros pendulamos entre dos polos de la duda, seguimos viviendo, agarrados a uno de los dos, agarrémonos a la luz. Decidámonos por lo más grandes. Arriesguémonos por lo único que vale la pena”. [9]

Este último punto es fundamental porque se correlaciona con su sentido de la Fe. En cierta manera el profesor asume su fe como un riesgo, pero también la filosofía y de aquí vemos la metáfora del péndulo. No hay que ser neutral, hay que jugársela, hay que maniobrar, hay que existir verdaderamente.

Enfrentando la noche oscura

Uno de los fenómenos teológicos que interesó al Profesor Rivera, fue el de la acedia como pecado capital, que desde los tiempos antiguos se interpretó como un disgusto o tedio de cuestiones espirituales. Este pecado también fue abordado por Santo Tomás, quien consideraba la acedia un gran mal. Pero el Profesor Rivera hizo hincapié en comparar la acedia pecaminosa con la interpretación de la noche oscura de San Juan de la Cruz, es decir, aquella desolación interna de los hombres, una angustia semejante a la depresión tal vez, un oscuro momento espantable que curiosamente lo acerca a la introspección más profunda de sí mismo, quizás a la divinidad, al contacto espiritual, soportando una oscura noche seca.

Se coloca como proyección práctica a la madera que el fuego seca, ennegrece y se torna maloliente, no obstante, llega un momento donde este carbón puede arder con constancia. Se ha reencontrado con el espíritu, pero ha de sobrevivir a la noche. Era una prueba. Los griegos interpretaron esta oscuridad como el Hades y no cualquiera se atrevía a pasar por las terribles pruebas del inframundo, solo los héroes. Los premios eran grandiosos y riquezas invaluables parecían sumergirse en estas oscuridades misteriosas, todo esto, seguro fue una simbología metafórica que los grandes hombres experimentan en sus situaciones de pesar oscuro, como Cristo esperando la detención en el huerto de Getsemaní, o el tortuoso vía crucis hasta el final. Este vía crucis también estaría encarnizado en las consciencias de los hombres que se ven atrapados en la noche oscura.

La diferencia con la mera acedia teológica, radicaría en que la acedia termina por hacer sucumbir al hombre ante el hastío siendo derrotado por la oscuridad, mientras que la visión de San Juan de la Cruz se refiere a soportar la oscuridad con valentía extrema (una perspectiva semejante a la de los antiguos griegos trágicos). Cristo encarnaría este mito heroico para el Profesor Rivera, así como los grandes héroes del mundo antiguo superaron las pruebas del Hades. Sería una ética del valor espiritual que no teme a la muerte, pues nuestro autor dijo presencialmente [10] que se sentía eyectado a la existencia con tal seguridad que estaba presto a aceptar la muerte cuando esta llegara, feliz de haber vividor con pasión.

Notas

[1] RIVERA JORGE, “De asombros y Nostalgia”, ensayos filosóficos. Ediciones UC, Santiago (2017).

[2] ibídem

[3] ibídem

[4] ibídem

[5] ibídem

[6] ibídem

[7] ibídem

[8] Extraída de la conocida frase del filósofo Federico Nietzsche en la obra “Así habló Zaratustra”

[9] ibídem

[10] De la entrevista al Profesor Jorge Rivera por Cristián Warnken en el programa “La belleza de pensar” de Canal 13 de Chile. Link: https:// www.youtube.com/watch?v=tPdIv0nR9Pw&t=8s

Bibliografía

1-HEIDEGGER MARTIN, “Ser y Tiempo”, Editorial Universitaria, Santiago (2019)

2- RIVERA JORGE, “De asombros y Nostalgia”, ensayos filosóficos. Ediciones UC, Santiago (2017).

3-RIVERA JORGE y STUVEN MARÍA TARESE, “Comentario a Ser y Tiempo de Martín Heidegger Vol.1”, Ediciones UC, Santiago (2012)