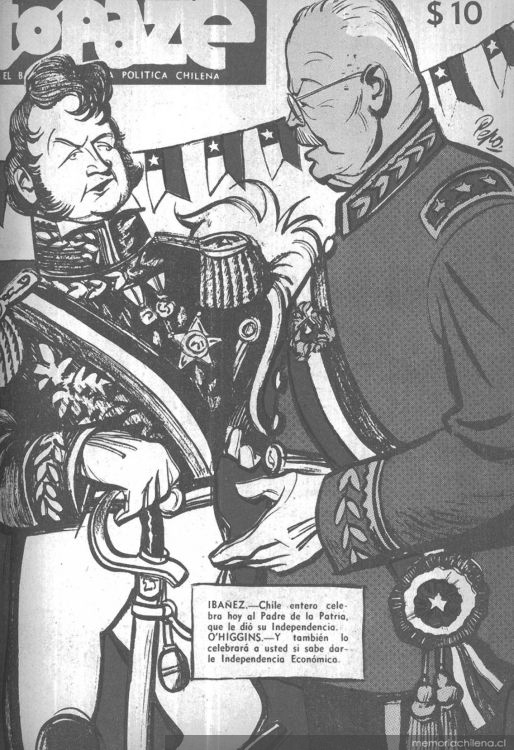

Todos en algún momento hemos oído el nombre de Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960). Sabemos que fue el hombre fuerte de la política chilena durante más de 30 años, sabemos que su relación con los partidos políticos de la época era sumamente compleja y conflictiva y también sabemos que se desempeñó dos veces como Presidente de la República (primero como Dictador y luego como Presidente democráticamente electo) además de participar fallidamente en dos elecciones presidenciales entre sus gobiernos. Eso sin contar algunos intentos de golpes de estado que se hicieron en su nombre durante ese periodo.

Este personaje y todo lo que representa puede resultar sumamente seductor para quienes pretendan crear, desarrollar o revivir una tradición política autóctona, lo digo con conocimiento de causa. Sin duda hay varios elementos atractivos en Ibáñez y el “Ibañismo”: Su fuerte nacionalismo, su crítica permanente a los partidos políticos e instituciones corruptas, la imagen del caudillo, su amistad con Juan Domingo Perón, etc.

La propuesta del presente escrito es dar un breve resumen crítico de lo que es el “Ibañismo”, entender las razones de su desaparición y determinar si se puede rescatar o revivir ésta olvidada pero interesante tradición política nacional.

La primera pregunta a responder para entrar en materia es: ¿Qué es el “Ibañismo” exactamente? Para responder esta cuestión podemos recurrir al libro del historiador Joaquín Fernández Abara titulado “El Ibañismo (1937-1952): Un caso de populismo en la política chilena”. Este trabajo caracteriza al ibañismo como una “corriente política” (no una ideología), que durante su existencia tomó distintas formas y fue asumida por partidos y organizaciones de distinto signo político. A pesar de esto, si se pueden determinar factores clave dentro de esta corriente: Dicha corriente, conocida como ibañismo, aspiró a transformarse en un movimiento de unidad nacional. Apelando al hombre común y sus valores, promovió la integración de los distintos sectores sociales en torno al liderazgo carismático de Ibáñez y a un proyecto político de contenido doctrinal variable, pero siempre caracterizado por un fuerte nacionalismo y por la la exaltación del presidencialismo. (2007, pág. 21)

Si bien el texto de Fernández se centra en un periodo en el cual Ibáñez no participa en el poder, los rasgos fundamentales que el autor determina en el “Ibañismo” estuvieron presentes desde el primer momento. Esta idea es trabajada por Fernández en un artículo titulado “Nacionalistas, antiliberales y reformistas: las identidades de la militancia ibañista y su trayectoria hacia el populismo (1937-1952)”. En este artículo el autor reconstruye un itinerario del ideario populista, en un primer momento la identificación de la patria con el pueblo, así como la irrupción de las demandas de los sectores proletarios y mesocráticos en la discusión política nacional, fueron banderas de lucha de sectores reformistas del sistema político (Liberales progresistas y Radicales), siendo el mejor representante de esta tendencia el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma, caracterizado por un discurso anti-oligárquico, una crítica al parlamentarismo, una fuerte exaltación de la autoridad presidencial (caudillismo) y una firme base de apoyo popular. Pero no es sino con los movimientos militares de los años 20 que estos rasgos (discurso anti-oligárquico, reformismo, nacionalismo integracionista) toman rasgos distintivamente populistas (o sea, antiliberales o más críticos con la institucionalidad democrático-liberal). El mejor representante de esta tendencia es la Dictadura de Carlos Ibáñez del Campo:

Como militar reformista y autoritario Ibáñez continuó con la labor de reforma social del alessandrismo y emprendió una campaña de modernización del Estado. Al mismo tiempo, reforzó su poder personal, sobrepasando a los partidos y otros referentes institucionales de representación política. Apelando a una legitimidad masiva, incluso democrática, desarrolló una política profundamente antiliberal, en la que él, como líder carismático, buscó identificarse con un pueblo interclasista, alejado de una supuesta anti-patria representada tanto por la reacción oligárquica como por las corrientes contestatarias y clasistas de la izquierda. (2007, págs. 207-208)

Un aspecto a destacar del primer periodo de Ibáñez, es precisamente su “interclasismo”. Como se comenta en el libro “La Dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931)” de Jorge Rojas Flores, si bien los discursos anti-oligárquicos y el reformismo le granjearon a Ibáñez una gran base de apoyo popular, no es menos cierto que buena parte de la oligarquía se inclinó por apoyar al dictador:

Pero este apoyo no se restringió al pueblo; también en la cúspide de la pirámide social encontró tempranamente respaldo político. En 1925, importantes figuras reconocieron en Ibáñez al hombre necesario para el momento. Frente a la elección de octubre de ese año, un grupo de destacados civiles lo proclamó como candidato a la presidencia; entre ellos había importantes personajes de la banca, los negocios y la agricultura. Después de una primera aceptación, el entonces Ministro de Guerra debió rechazar esa posibilidad, lo que finalmente le sirvió para acumular más fuerzas, vinculaciones y confianza en el ambiente político. Esta etapa vino a culminar en mayo de 1927, cuando con un fuerte apoyo en la clase dirigente, no menos entusiasta entre los trabajadores, se encumbró como primera autoridad del país al ser elegido Presidente de la Republica. […] El gobierno de Ibáñez representaba para esta clase privilegiada una garantía contra el comunismo y la agitación social, pero no se limitaba a esto, porque también prometía ser una autoridad eficiente para solucionar los problemas que afectaban el funcionamiento del sistema. Hacia allá se dirigían todos los proyectos tendientes a crear instituciones que reformaban el aparato estatal y reorganizaban su burocracia, haciéndola más técnica y eficiente. La oligarquía chilena entendía que la candidatura de Ibáñez no le significaba un peligro. (1993, págs. 14-16)

De la misma manera, en reiteradas ocasiones, Ibáñez utilizó la represión contra aquellas organizaciones de trabajadores que se le oponían. El libro recién citado puntualiza con lujo de detalles, principalmente en su segundo capítulo, todos los mecanismos institucionales mediante los cuales la dictadura de Ibáñez echó mano para contener y reprimir la actividad opositora de toda índole (sindicatos, cooperativas, mutuales, manifestaciones, reuniones, partidos políticos, etc.).

Como sabemos, el gobierno de Ibáñez cae en julio de 1931, dando paso a un breve, pero convulso periodo que desemboca en la reestructuración del sistema de partidos y la estabilización y consolidación del régimen democrático. Durante estos años, Ibáñez permaneció exiliado en la Argentina, retornando a Chile en 1937. En 1938 Ibáñez intentó alzarse como candidato presidencial, como señala Fernández en su libro, el apoyo a Ibáñez se limitaba exclusivamente a las facciones militares ya que su base de apoyo político [1] se encontraba mermada (págs. 34-35). Tras un fallido intento de apelar a ser el candidato de toda la oposición, finalmente Ibáñez decidió lanzar su candidatura contando con el apoyo del Movimiento Nacional-Socialista de Chile y la Unión Socialista [2], corriendo no solo contra los partidos de la Oligarquía (Liberales y Conservadores), sino también contra la Izquierda aglutinada en el Frente Popular (Radicales, Demócratas, Socialistas y Comunistas).

Sabiendo a que oponentes se enfrentaba, la candidatura de Ibáñez para 1938 contenía un fuerte carácter anti-oligárquico y popular, que ensalzaba el rol reformista y social de su previa Dictadura, pero que además se presentaba como moderada en contraste al Frente Popular:

Se trataba de una plataforma que propiciaba el respeto a las libertades públicas, el fomento de la libre expresión de la voluntad ciudadana castigando el fraude electoral, una política económica proteccionista destinada a desarrollar la industria nacional, protección y facilidades a los pequeños productores, un mayor control nacional de los recursos naturales, mejoras dirigidas por Estado de las condiciones seguridad social, vida e higiene de los sectores populares y una tímida reforma agraria o una “colonización de tierras improductivas. Como vemos, se trataba de un programa nacionalista, de izquierda moderada, tendiente a ganar apoyo tanto de los sectores populares, como de la clase media y crítico de la oligarquía, aunque no amenazante. (pág. 68).

Como bien sabemos, el 5 de septiembre de 1938 tras la “Marcha de la Victoria”, un acto de celebración de la candidatura ibañista, 63 jóvenes nacistas se tomaron los edificios del Seguro Obrero y la Casa Central de la Universidad de Chile, acciones que fueron duramente reprimidas por el gobierno de Alessandri Palma. Finalmente, Ibáñez (considerado instigador de tales acciones) fue apresado y las fuerzas que le apoyaban terminaron dando su voto al candidato del Frente Popular, don Pedro Aguirre Cerda, quien, debido a la conmoción provocada por la “Masacre del Seguro Obrero” y la consecuente animadversión contra la Oligarquía, su presidente y su candidato Gustavo Ross, se hizo con la victoria (págs. 73-74).

Es necesario, para comprender ciertos errores del “Ibañismo”, repasar lo que fue la candidatura de Ibáñez en 1942, suceso significativo ya que en esta ocasión Ibáñez se postulaba con el apoyo de la derecha. Las fuerzas derechistas (Conservadores y Liberales) se hallaban en una profunda crisis tras la derrota en las presidenciales de 1938 y las parlamentarias de 1941 contra las fuerzas de izquierda (Radicales, Socialistas, Comunistas, etc.), por lo cual no podían ofrecer una alternativa presidencial propia, esto los orilló a decantarse por la figura personalista y anti-partidista de Carlos Ibáñez del Campo. Este episodio es de suma importancia, ya que nos revela lo útil que le resultó a la oligarquía la opción de un liderazgo personalista, nacionalista e interclasista para contener el avance de las fuerzas populares:

Solamente prestaron su apoyo a un postulante que les daba garantías básicas. Vieron en Ibáñez un "buen candidato" porque tenía un discurso anticomunista, negaba la lucha de clases, hablaba de un "gobierno nacional" por oposici6n a una política clasista y su programa no ponía en cuestión los intereses económicos fundamentales de la clase dominante. Sin embargo, optaron por Ibáñez a falta de un verdadero candidato de derecha. Se trataba de una opci6n netamente defensiva, básicamente creada para oponerse al candidato de centroizquierda. (Moulian & Torres, 1987, pág. 194)

Como bien se conoce, Ibáñez perdió frente a Juan Antonio Ríos, quien no solo aunó a las fuerzas de izquierda, sino que también recibió apoyo de miembros de la derecha opositores a la figura del ex dictador.

Por último, debemos hablar del segundo gobierno de Ibáñez. Un paneo general nos lo ofrece (nuevamente) el sociólogo Tomás Moulian, en un documento de trabajo de la FLACSO titulado “El gobierno de Ibáñez: 1952-1958” (1986). En este trabajo, Moulian describe a este gobierno como una experiencia efímera y con proyectos de gobierno poco duraderos y hasta contradictorios (págs. 1-2). Este autor segmenta al segundo gobierno de Ibáñez en tres periodos: el populista (1952-1955), el derechista [3] (1955-1957) y el final, más cercano a la izquierda [4] (1957-1958).

El primer periodo se caracterizó por un firme intento de favorecer los intereses de los trabajadores y mantener a raya a la Oligarquía, mientras se daban más atribuciones al Estado de intervenir en la economía nacional y se fortalecía la figura del presidente en desmedro del Congreso (pág. 24). Durante este periodo destaca la participación del Partido Socialista Popular, una facción liderada por los principales teóricos del PS quienes veían en Ibáñez un liderazgo populista al cual creían poder encausar hacía posiciones revolucionarias:

El PSP le dio su único apoyo partidista solido intentando evitar la alienación de las masas como la que habían padecido al oponerse al populista Perón. Además, algunos socialistas estaban prendados del peronismo. Ellos y otros grupos imaginaban que el movimiento nacionalista de Ibáñez –vago y místico- oscilaría más hacia la izquierda. Una vez más, la movilización populista se consideró puente para futuros esfuerzos hacia el verdadero socialismo. (Drake, 1992, pág. 276)

El sueño de los socialistas populares, así como su participación en el gobierno, terminó en 1955 tras la adopción de políticas económicas y sociales que atentaban contra sus principios. Ibáñez demostró no ser el liderazgo popular que estos creían:

El Presidente Ibáñez no logró curar los males como la dependencia del capital extranjero, la inflación, el estancamiento rural y la pobreza de la clase trabajadora, que le habían significado a él y a reformadores anteriores alcanzar la presidencia (…). La consiguiente erosión de apoyo popular de Ibáñez entre las masas benefició principalmente a los recién nacidos democratacristianos y a los resucitados marxistas. (Drake, 1992, pág. 277)

También se puede mencionar sobre el segundo gobierno de Ibáñez su posición en política exterior. Si bien, en este periodo se favoreció cierta integración continental de talante antiimperialista propiciada por la afinidad que Ibáñez sentía por Juan Domingo Perón [5], algo que incluso atrajo la simpatía de personeros del PSP como Aniceto Rodríguez y Felipe Herrera Lane (Godoy, 2006, pág. 40), lo cierto es que desde el primer momento, el gobierno mantuvo oficialmente una línea bastante vacilante y moderada, que incluso apoyaba la cooperación con los Estados Unidos de América. Para muestra de ello, nos valemos de las palabras de Arturo Olivarría Bravo, primer ministro de Relaciones Exteriores del gobierno ibañista:

Es posible que no falten quienes crean que los conceptos que he emitido esconden un fondo de resentimiento o de enemistad hacia los Estados Unidos, o el anhelo de buscar una posición intermedia, que ya no sería la tercera, sino la cuarta. Puedo aseguraros que nada hay en este sentido. Con los Estados Unidos deseamos mantener la mejor y más cordial amistad y cooperación, y buena prueba de ello la constituyen las espontáneas y reiteradas declaraciones del Excelentísimo señor Ibáñez, en orden a que Chile, durante su Administración y continuando su nunca interrumpida línea de estricto respeto a sus compromisos internacionales, mantendrá y cumplirá con lealtad los que tiene contraídos con la gran nación americana. (1952, pág. 10)

Un juicio revelador y elocuente de lo que significó el tránsito político de Ibáñez a lo largo de su carrera política corresponde a una carta escrita por Joaquín Edwards Bello al diario “La Nación”: Entendámonos: ha muerto el político, el reformador, el enemigo de la oligarquía anterior a 1920. En cambio, había nacido un caballero a la antigua, un conservador, o cripto oligarca […]. La tendencia derechista de Ibáñez es evidente, no obstante, la raída capa de la demagogia que electoral que nunca dura más de un año. En Chile se hace imposible gobernar sin las derechas. Tenemos así un Ibáñez mezclado: masón católico.

Si bien el artículo (escrito con el particular estilo reprendedor de Edwards Bello) intenta describir la influencia del electorado femenino y de la propia esposa [6] de Ibáñez en su carrera política, no deja de ser un juicio interesante sobre la evolución que tuvo dicho personaje.

A modo de síntesis, el escrito recién presentado ha desplegado una breve síntesis de lo que fue el “Ibañismo” en la Historia de Chile a través de sus hitos fundamentales. Intentando responder a la pregunta de si se puede o es útil rescatar o revivir al “Ibañismo” actualmente, la respuesta es: No. Si bien es cierto que Carlos Ibáñez del Campo fue un personaje trascendental en la Historia de Chile, principalmente debido a su rol fundacional y modernizador dentro de ciertas instituciones de la República (rol que puede ser evaluado como “bueno” o “malo” según cada quien) lo cierto es que el “Ibañismo” carece de un contenido ideológico estable que le permita actualizarse o adecuarse para enfrentar las condiciones sociales, políticas y económicas recientes de nuestro país. Como nos explican Moulian y Torres: “Sin embargo, el rasgo que mejor permite comprender a Ibáñez es su postura personalista. Se trata de un caudillo que busca sus aliados y elabora su discurso orientado por una racionalidad más estratégica que ideológica” (pág. 190). Fue el personalismo del propio Ibáñez lo que eliminó toda posibilidad de establecer si quiera un proyecto estable que se mantuviese en el tiempo. Esto ligado también a su crítica constante a los partidos políticos, entendidos como representantes de grupos de intereses sectoriales y no de la “Nación” en su totalidad, lo que lo mantuvo como un líder oscilante entre los apoyos ofrecidos por la izquierda, la derecha o la “tercera posición”.

Finalmente, si se le compara con corrientes políticas similares a nivel continental como el Peronismo argentino, el Varguismo brasileño o el Cardenismo mexicano, el Ibañismo chileno adolece de no presentar una postura clara frente a la amenaza de la dependencia económica y política frente al Imperialismo o una posición decididamente anti-oligárquica [7].

Con todo lo anterior dicho, podemos afirmar que no vale la pena resucitar al “Ibañismo”. A pesar de lo autóctono que sea su origen, de la fuerte crítica que haya hecho de las instituciones políticas en su momento e incluso de lo popular que haya mostrado ser en ciertos periodos de nuestra historia patria, lo cierto es que las propias falencias del liderazgo de su inspirador le impidieron a esta corriente política sobrevivir a la muerte de éste.

Notas

[1] El partido ibañista por excelencia, la “Confederación Republicana de Acción Cívica” se encontraba disuelto y los demás apoyos estaban dispersos dentro de los partidos del Frente Popular (principalmente el Partido Radical y el Partido Socialista).

[2] Facción del Partido Socialista liderada por Ricardo Latcham y Amaro Castro.

[3] Periodo caracterizado por la salida de los socialistas y la posterior adopción de las políticas anti-inflacionarias de la “Misión Klein-Sacks”. Si bien, estas medidas no se aplicaron en su totalidad, no pocos analistas las conciben como un antecedente de las políticas monetaristas (neoliberales) aplicadas durante la Dictadura Militar (1973-1990).

[4] Periodo caracterizado por el fugaz pacto del gobierno de Ibáñez (prácticamente aislado tras las elecciones parlamentarias de 1957) con el “Bloque de Saneamiento Democrático” (coalición formada por nacionalistas, democratacristianos, demócratas, radicales, agrario-laboristas y socialistas) para promover reformas al sistema electoral y la legalización del Partido Comunista.

[5] En este respecto es interesante la lectura del trabajo de Pedro Godoy titulado “Perón en Chile: 1953” (2006) donde se comentan en detalle las visitas e interacciones de ambos mandatarios de ambos países.

[6] Graciela Letelier Velasco (1901-1969) fue la segunda esposa de Ibáñez del Campo y ejerció el cargo protocolar de Primera Dama en sus dos gobiernos. Lo importante acá es el origen social de doña Graciela; miembro de una de las familias más poderosas de Talca, hija del abogado, terrateniente y político liberal Ricardo Letelier Silva y hermana del jinete de rodeo Ricardo “Gil” Letelier.

[7] Es motivo de discusión incluso en los países mencionados, si quienes claman ser sucesores o continuadores de dichas corrientes lo son realmente. Pero para fines del análisis, al menos dichas corrientes (Peronismo, Varguismo, Cardenismo) poseen cierta continuidad institucional e incluso la mera discusión de si X o Y partido es o no peronista/varguista/cardenista ya es indicio de la supervivencia de dichas tradiciones políticas.

Bibliografía:

Drake, P. (1992). Socialismo y Populismo en Chile (1936.1973). Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. Obtenido de http://www.socialismo-chileno.org/PS/historia/drake.pdf

Edwards Bello, J. (1960). Ibáñez en 1952. Obtenido de Biblioteca Nacional Digital de Chile: http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:338967

Fernández Abara, J. (2007). El Ibañismo (1937-1952): Un caso de populismo en la política chilena. Santiago de Chile: Pontifica Universidad Católica de Chile. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/327945182_El_ibanismo_1937-1952_Un_caso_de_populismo_en_la_politica_chilena

Fernández Abara, J. (2007). Nacionalistas antiliberales y reformistas: las identidades de la militancia ibañista y su trayectoria hacia el populismo (1937-1952). En O. Ulianova, Redes políticas y militancias: la historia política está de vuelta (págs. 203-234). Santiago de Chile: Universidad de Santiago de Chile. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/332368230_Nacionalistas_antiliberales_y_reformistas_las_identidades_de_la_militancia_ibanista_y_su_trayectoria_hacia_el_populismo_1937-1952

Godoy, P. (2006). Perón en Chile: 1953. Santiago de Chile: NuestrAmérica.

Moulian, T. (1986). El gobierno de Ibáñez: 1952-1958. Santiago de Chile: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Moulian, T., & Torres, I. (1987). Discusiones entre honorables: las candidaturas presidenciales de la derecha entre 1938 y 1946. Santiago de Chile: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Obtenido de http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:9799

Olivarría Bravo, A. (23 de Diciembre de 1952). Política internacional del Gobierno de Chile bajo la administración del Excelentísimo señor don Carlos Ibáñez del Campo. Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/71510/1/213029.pdf&origen=BDigital Rojas Flores, J. (1993). La Dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931). Santiago de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Obtenido de http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0000721.pdf